Dimanche 6 décembre 2015

1 CHAGRIN

À peine eut-elle ouvert les yeux que le sentiment d’urgence l’envahit. Sans qu’aucune raison ne lui vînt à l’esprit. Allongée en diagonale sur son dessus-de-lit, elle réalisa qu’elle portait encore son manteau. Ses doigts de pieds bougèrent sans entrave dans ses socquettes, seules ses chaussures manquaient. Elle tenta de fouiller dans sa mémoire, une page blanche remplaçait les souvenirs des dernières heures. Le sentiment d’urgence s’intensifiait, la lumière du matin qui inondait la chambre indiquait une heure bien trop tardive en cette période de l’année.

Elle prit son élan, mais son intention de sauter hors du lit se brisa aussitôt. Une atroce douleur lui vrilla le crâne dès que sa tête se souleva. Elle gémit et retomba sur l’oreiller, porta les mains à ses yeux pour les empêcher de jaillir de leur orbite, respira profondément plusieurs fois, puis entreprit de se redresser le plus lentement possible avant de poser les pieds par terre. La nausée survint, elle eut juste le temps de parvenir à la salle de bain et de se précipiter au-dessus du lavabo où de nombreux spasmes la secouèrent. Le corps parcouru de frissons, le visage en sueur, elle se rinça la bouche et nettoya la vasque. Après avoir retiré ses vêtements, elle pénétrait sous le jet chaud de la douche quand la mémoire lui revint.

« On est dimanche et tu n’es pas de permanence, commissaire Ranve. »

Elle n’avait pu envisager de rester seule ce samedi soir. L’application sur son smartphone lui proposait une femme au joli minois, elle était partie la rejoindre dans un pub de Meaux. Soirée dont elle gardait le délicieux souvenir de la rencontre et des premiers cocktails, le reste étant noyé dans les vapeurs de l’alcool, ne lui laissant aucune idée ni de la conclusion de cette histoire ni de la façon dont elle avait regagné son domicile.

— Tu es pathétique, ma pauvre Sophie, se blâma-t-elle tout haut d’une voix rauque qu’elle détesta. Tu bois pour oublier le vide de ta vie et tu ne parviens qu’à en effacer les bons moments.

Elle secoua la tête pour tenter de refouler les images qui déferlèrent sans qu’elle ne puisse les arrêter, les coups de feu, le cri « Policier à terre ! », sa course éperdue après le fugitif qu’elle avait fini par appréhender, le retour triomphant vers ses hommes et… Clotilde allongée par terre dans une flaque de sang, Clotilde qui partageait sa vie depuis dix ans et dont les yeux bleus grand ouverts qui fixaient désormais le néant n’éclaireraient plus jamais leur avenir. Le hurlement qu’elle avait poussé résonnait encore à ses oreilles, le souvenir de la douleur indicible qui l’avait envahie la fit haleter.

Huit interminables années n’étaient parvenues qu’à l’empêcher de s’effondrer quand surgissaient les images, ses sanglots soigneusement contenus dans le coffre-fort verrouillé qu’était devenu son chagrin. Elle s’était noyée dans le travail pour éviter d’être engloutie par sa peine, l’alcool pour ne pas s’étouffer de larmes, et les rencontres éphémères pour se maintenir en contact avec la vie. Elle avait quitté Lyon deux ans plus tard pour tenter de se débarrasser de ses mauvaises habitudes, y était presque parvenue, rechutait parfois. Comme cette veille au soir où elle avait bu sans limites en ce jour commémoratif de la mort de Clotilde. Sophie détestait utiliser le mot anniversaire, comment pouvait-on employer un terme évoquant la gaîté pour parler de la date d’un décès ? Et Clotilde refusait de fêter son anniversaire. Selon elle, la vie était à célébrer chaque jour, venir au monde était une épreuve tellement difficile que personne ne voulait se souvenir de sa naissance, et la seule journée importante à ses yeux était celle de leur rencontre. Combien de surprises avait-elle organisées pour son amoureuse ! Même si elles étaient de service, Clotilde réussissait immanquablement à donner une couleur particulière à cette journée. Sophie souriait à travers ses larmes. Elle se faisait toujours surprendre, peu douée qu’elle était pour se remémorer les dates. Jusqu’à ce que le cinq décembre se grave à tout jamais dans sa mémoire.

« Arrête, ça suffit ! se morigéna-t-elle. »

Elle finit de s’essuyer, se brossa les dents, suspendit la serviette sur le radiateur et se retourna face au miroir. Enveloppée dans un peignoir de bain écru trop grand, ses longs cheveux blonds emmêlés, les yeux rougis cernés du maquillage qui avait coulé sous la douche, le teint presque aussi pâle que le carrelage, elle ressemblait à un zombie. Elle poussa un grognement rageur, s’empara d’une lingette et de son démaquillant, retira soigneusement toutes traces de naufrage. Après avoir appliqué une crème sur son visage et s’être séché les cheveux, elle partit dans la chambre revêtir pantalon et pull, retourna dans la salle de bain et entreprit de se maquiller légèrement. L’image que renvoyait le miroir lui convenait mieux à présent. Le fard à paupières kaki assorti à son lainage faisait ressortir ses yeux noisette et son jean noir mettait ses jambes en valeur.

Dans la cuisine, elle se prépara un café bien serré, le but lentement, prenant soin que son estomac ait bien accepté la précédente gorgée avant d’en avaler une nouvelle. Puis elle actionna la machine à expresso une seconde fois, emporta sa tasse dans le salon où elle s’assit sur le canapé.

Ce mouvement raviva sa migraine et lui arracha un gémissement. Elle s’adossa délicatement, tâtonna pour trouver son coussin préféré, le bleu aux motifs cachemire, le cala entre sa tête et le cuir écru du sofa. Elle ferma les yeux quelques instants, les rouvrit en se souvenant avoir oublié d’arroser le grand ficus qui s’épanouissait près de la baie vitrée, n’eut pas le courage de bouger et pesta contre elle-même.

Ne pas être d’astreinte en ce week-end du cinq décembre relevait de son entière responsabilité. Elle n’avait pas prêté attention à la date en validant le planning deux mois auparavant. En réalisant sa bévue la veille, elle avait pensé que ses fantômes finissaient peut-être par s’éloigner. Avant de se retrouver à tourner en rond dans sa maison vide avec le besoin irrépressible de s’en échapper.

Lundi 7 décembre 2015

2 TOUT DIRE

Le train termina sa course en un long grincement de freins. La foule se pressait dans la gare, dense, agglutinée en un essaim dont la femme ne voyait qu’un visage hostile et belliqueux. La rame venait à peine de s’arrêter qu’une voix dans le haut-parleur demanda aux voyageurs sur le quai de s’écarter afin de laisser les passagers descendre. Rituel quotidiennement répété, aussi vain et inutile que de poser un objet sur la première marche de l’escalier en espérant que votre enfant le montera dans sa chambre.

Comment de bons citoyens occupés à se rendre sur leur lieu de travail pouvaient-ils se transformer en cette masse grouillante de fauves décérébrés, prêts à vous écraser pour avoir seulement accès à un train, qui ne les mènerait nulle part ailleurs que vers un quotidien souvent terne, dont ils étaient lassés dès le matin venu ?

Désolée par ce spectacle, la femme secoua la tête, respira profondément et se prépara à affronter la cohue. La porte de la voiture glissa dans un chuintement, elle descendit les quelques marches, s’engagea dans le minuscule couloir octroyé par la marée mécontente de ne pouvoir accéder immédiatement à son désir, qu’elle dut forcer à coups d’épaule. « Je devrais peut-être apprendre à aboyer, se dit-elle. »

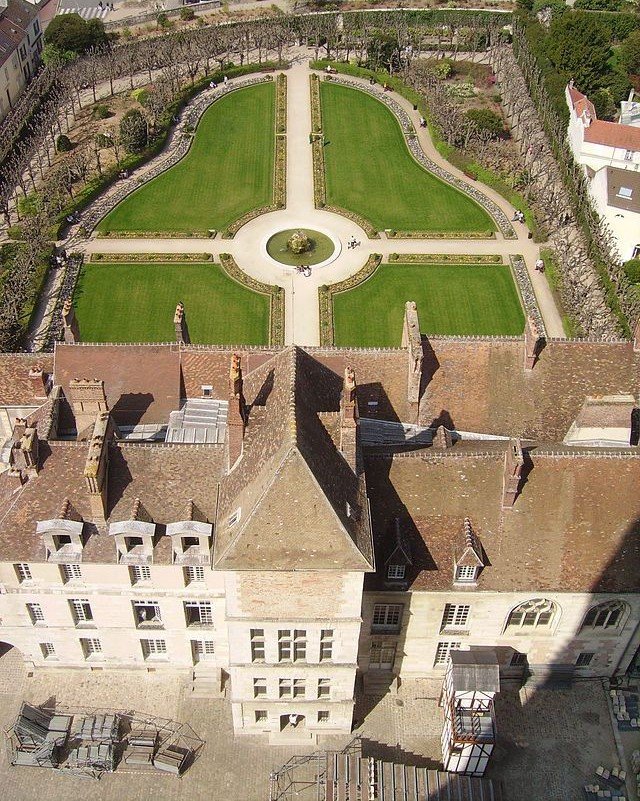

Oppressée, elle se dirigea d’un pas résolu vers la double porte qui menait dans la gare de Meaux. Après l’avoir franchie, elle prit soin de retenir le battant ouvert pour la personne qui la suivait, contrairement à celle qui l’avait précédée, attendit sans étonnement un merci qui ne vint pas, traversa rapidement le hall et sortit enfin à l’air libre qu’elle inspira profondément.

Elle fit quelques pas sur le côté pour ne pas encombrer le passage, resserra son écharpe, boutonna son caban dont elle releva le col, coiffa un bonnet marin sur ses courts cheveux blonds et s’octroya une pause. La descente du train et la confrontation avec la meute avaient créé en elle une tension telle qu’elle se sentait incapable de continuer avant de l’avoir chassée. Elle frissonnait dans le vent piquant de décembre en repensant aux nombreux contacts que son corps frêle avait endurés.

Sans les apercevoir depuis le parvis de la gare, elle imagina la cathédrale Saint-Étienne, le jardin Bossuet dans lequel elle aimait tant se promener, quelle que soit la saison, et le souvenir de ces lieux de toute beauté lui apporta un peu de quiétude.

Quelques minutes plus tard, elle se mit en route, navigua en louvoyant sur les trottoirs encombrés, évita un groupe de lycéens bruyants. Elle traversa la chaussée, longea le parking des Trinitaires, emprunta le passage piéton qui lui permit de franchir le pont Jean Bureau, puis rejoignit le quai Victor Hugo. Parvenue au pont du Marché, elle s’arrêta quelques instants pour contempler la Marne qui sillonnait majestueusement la ville, insensible à l’agitation et aux odeurs environnantes, ses flots s’enroulant autour des piliers de pierre, avant de continuer en un long et tortueux voyage vers la Seine qui les porterait jusqu’à la mer.

Elle reprit son chemin le long de la rivière. Le ciel gris ne présageait pas de pluie, ses chaussures confortables lui permettaient une marche rapide, elle se concentrait sur sa respiration, comptait ses pas, essayant désespérément de ne pas penser à ce qui l’attendait. La préparation à cette démarche lui avait pris si longtemps, des heures d’angoisse, de larmes, qui l’avaient presque amenée à renoncer, tant ce qu’elle devait réaliser lui paraissait insurmontable. Mais la colère ne s’apaisait pas, ne s’apaiserait jamais si elle ne réussissait pas à accomplir sa tâche. Son pouls s’accéléra lorsqu’elle atteignit l’avenue Salvador Allende. Quand elle arriva devant l’hôtel de police, la tentation de faire demi-tour la mettait au supplice, elle dut serrer fort les poings et respirer profondément avant de pouvoir gravir les marches. Elle poussa la porte, entra, s’arrêta au milieu du hall, désorientée, son cœur battant si fort qu’il résonnait jusque dans ses oreilles. Les paroles de la personne qui s’était approchée d’elle ne lui parvinrent que lorsqu’elle sentit une main toucher son épaule.

— Puis-je vous aider, madame ?

Une jeune femme se tenait devant elle, lui souriait, attendait patiemment qu’elle reprenne ses esprits. Elle ouvrit la bouche, inspira.

— Je…

La jeune femme replaça derrière son oreille une mèche de cheveux châtains échappée de sa queue de cheval, lui sourit de nouveau.

— Je vous écoute madame.

— Je voudrais rencontrer un officier de police.

— Je suis la lieutenante Bénédicte Landuri. Comment puis-je vous aider ?

Il lui fallait se lancer, parler, tout dire pour que la colère et la douleur cessent enfin. Elle parvint à articuler :

— Je voudrais porter plainte. Je…

Elle tourna la tête et regarda autour d’elle, perdue dans ce grand hall.

— Je vous propose de me suivre dans mon bureau, lui dit doucement la lieutenante. Nous y serons mieux.

3 RETOUR À TEMPS

La file des voyageurs en provenance de Washington s’allongeait lentement, son avance rythmée par le son des roulettes de valises, ponctué çà et là par les cris de joie qui accompagnaient les retrouvailles. Jean-Philippe patientait depuis un quart d’heure dans le hall quand il aperçut Vanessa. Il agita les bras. Elle sourit en découvrant son ami dont la haute taille dominait toutes les autres, lui adressa un signe de la main. Le vol de huit heures n’avait guère marqué son beau visage et sa mine réjouie en disait long sur cette semaine aux États-Unis. À moins que ce ne soit la joie de rentrer chez elle…

Jean-Philippe la serra dans ses bras, embrassa chaleureusement chacune de ses joues puis se redressa et replaça devant ses yeux bleus les fines lunettes qu’il avait ôtées pour la saluer.

— Je t’offre un café ?

— Avec plaisir.

Il se saisit de sa valise. La main de Vanessa glissée sous son bras, ils se dirigèrent vers un comptoir métallisé, impersonnel et froid, où seul l’orange des hauts tabourets sur lesquels ils prirent place apportait une note de couleur. Les baskets de Jean-Philippe reposaient au sol tandis que Vanessa dut appuyer les talons de ses bottes sur la barre de pieds pour monter d’un geste souple sur son siège. Elle arrangea les pans de son manteau noir sur son jean de la même couleur, desserra légèrement son écharpe dont le fuchsia mettait son teint en valeur. Lorsqu’elle repoussa dans son dos ses longs cheveux foncés, une bouffée de son parfum sucré s’en dégagea et embauma l’air quelques instants. Elle leva son beau regard émeraude vers lui et sourit.

— Tu es rayonnante, je ne savais pas que tu serais aussi heureuse de me retrouver !

— Mais bien sûr que je suis contente de te revoir, dit-elle en donnant un léger coup de poing dans l’épaule de son ami.

— Ce qui explique ton visage épanoui.

— Ben oui.

— Mais pas que.

— Ben non, pas que, répondit-elle et son sourire s’agrandit.

— À ce point-là ? demanda Jean-Philippe en la scrutant.

Vanessa poussa un profond soupir. Elle avait rencontré John quelques mois auparavant à Meaux, lors d’une enquête où l’agent de la CIA était intervenu[1]. L’Américain avait aussitôt été charmé par cette belle grande femme brune aux splendides yeux vert émeraude, avant d’apprécier la commandante de police expérimentée. L’affaire résolue, ils n’avaient eu que quelques heures en tête à tête pour se découvrir. John était reparti pour une mission de plusieurs mois, pendant lesquels ils n’avaient pu échanger que peu de messages, dont la teneur les avait encore rapprochés. Vanessa s’en était allée rejoindre un homme qu’elle connaissait très peu, heureuse, excitée, tout en se préparant au pire. Jean-Philippe l’avait accompagnée à l’aéroport, ravi pour elle, mais inquiet, espérant le meilleur pour son amie après les épreuves qu’elle avait traversées[2].

— Il est génial ! s’exclama Vanessa. John est super, voilà. Je viens de vivre une semaine de rêve ! Des balades, des rencontres, des rires, du plaisir…

— Je suis content pour toi.

— Merci. Moi aussi !

— Hâte de recommencer alors.

— Oh oui ! Mais en attendant, je veux bien rentrer à la maison, prendre une bonne douche et…

La sonnerie du téléphone de Jean-Philippe l’interrompit. Il écoutait en passant une main sur ses courts cheveux châtains quand il écarquilla les yeux.

— Tu peux répéter ?! s’exclama-t-il.

Son interlocuteur se plia à sa demande.

— C’est pas vrai ! Écoute Bénédicte, je suis à Roissy, j’ai récupéré Vanessa. On arrive. Tu ne dis rien à personne, tu nous attends.

Sa correspondante dut poser une question car il répondit :

— Tu préviens le docteur Tapenser, il faut qu’il vienne l’ausculter de toute urgence.

Vanessa entendit que Bénédicte râlait.

— Bien sûr que je sais qu’il est médecin légiste ! Mais à quel autre médecin veux-tu qu’on fasse confiance ?! En attendant, tu emmènes la femme en salle de repos, tu lui donnes à boire, à manger, tout ce que tu veux, mais elle ne bouge pas de cette pièce et elle ne parle à personne d’autre que toi jusqu’à ce que le médecin arrive. On sera là très vite.

Il raccrocha en manquant lâcher un « Putain ! » entre ses dents, qu’il retint en se souvenant à temps combien Vanessa détestait les grossièretés. Son regard bleu s’était assombri.

— Qu’est-ce qui se passe ? s’inquiéta Vanessa.

— Je sais que tu as encore une journée de congé, mais là, on va avoir besoin de toi, Commandante Livers.

Jean-Philippe lui fit un résumé de la situation.

— Quoi ?! s’écria-t-elle. Allez, on se remue ! En route, Capitaine Cormier !

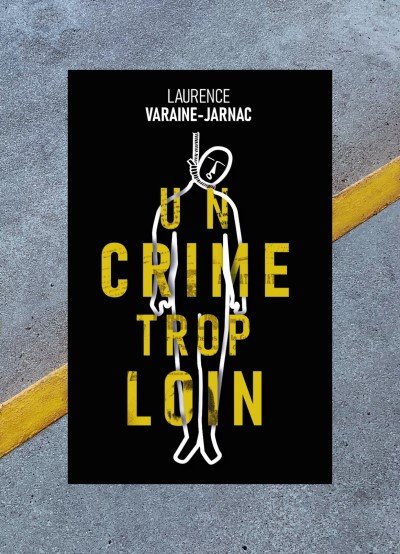

[1] Voir le précédent roman de l’autrice, « Kisinio Mauré »

[2] Voir le premier roman de l’autrice « Comme une pierre »

4 UNE RESPIRATION PROFONDE

Peu de monde ce matin, dans le hall de l’hôtel de police de Meaux, ce calme étonnant était de mauvais augure pour commencer la semaine. Habituée à pénétrer dans une ruche bourdonnante, la commissaire Sophie Ranve se demandait quel type d’événement ne manquerait pas de survenir. Les malfaisants auraient-ils pris quelques jours de repos avant de revenir à la charge ?

« J’espère qu’ils en ont mieux profité que moi… »

Elle avait hâte de s’immerger à nouveau dans le travail et d’oublier ce week-end catastrophique.

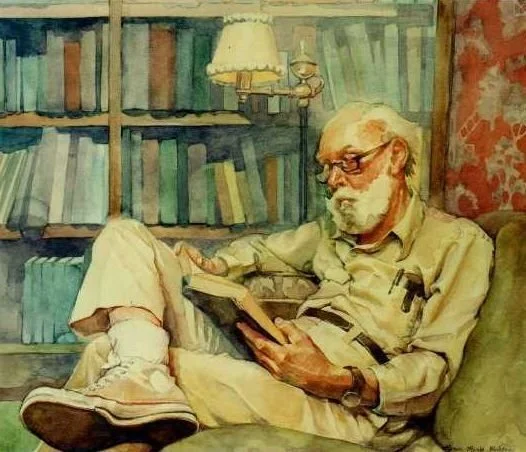

La migraine qu’elle avait héritée de ses frasques du samedi soir n’avait pas lâché prise une seule minute du dimanche, malgré toute l’eau qu’elle s’était astreinte à ingurgiter. Elle était cependant parvenue à se plonger dans un roman dont le titre, La vieille qui conduisait des motos, l’avait attirée lors de sa dernière visite à la librairie Le Monde d’Arthur du centre-ville. Elle s’était régalée à lire le voyage de l’autrice à travers toute la France, la finesse et l’humour de l’écrivaine lui avaient permis de s’évader agréablement pendant plusieurs heures.

Heureusement, en ce lundi matin, elle se sentait fraîche, guérie de sa céphalée et prête à affronter ce qu’une journée à la tête d’un commissariat pouvait lui réserver. Le brigadier Martinet lui adressait un salut depuis l’accueil quand un homme entra précipitamment en s’écriant qu’on venait de lui voler sa voiture.

« Eh ben voilà ! » pensa Sophie Ranve en continuant son chemin vers les locaux de privation de liberté. Elle rejoignit le bureau du chef de poste. La pièce embaumait le café.

— Bonjour, Vincent.

— Bonjour, Madame. Six au frigo et deux en cellule de dégrisement.

— Seulement six en garde à vue ? Eh ben…

— Un est parti en déferrement tout à l’heure et un avocat vient d’arriver.

— OK. Bonne journée, Vincent.

Elle salua plusieurs membres de l’équipe qu’elle croisa et gagna son bureau. La pile de documents d’une hauteur décourageante l’attendait toujours, en équilibre sur un coin de sa table de travail. Elle ôta son manteau bleu et son écharpe de cachemire beige qu’elle accrocha à la patère derrière la porte, vérifia son chignon dans le miroir, retira une poussière de sa veste de tailleur. De son sac, elle sortit un thermos et se servit une tasse de thé, prit place dans son fauteuil et attaqua le dossier posé tout en haut.

Sa lecture la mit en colère. Il leur était rappelé une énième fois que les interpellations élucidées étaient à prioriser absolument. Voilà. Il valait mieux arrêter dix jeunes en possession de barrettes de shit, l’affaire étant aussitôt réglée, plutôt que d’enquêter sur des cas beaucoup plus graves nécessitant des requêtes judiciaires et des recherches ADN qui coûtaient cher. Tant pis pour les personnes agressées qui avaient besoin d’aide. Pourquoi ne pas couper la ligne du 17 tant qu’on y était ? Cette politique du chiffre l’excédait. [3]

La chemise rejoignit la pile à ranger, elle s’empara du document suivant, continua ainsi jusqu’à une heure avancée de la matinée. Elle versait le reste du thermos dans sa tasse quand son téléphone sonna. Martinet de l’accueil.

— Madame la commissaire, je vous passe votre sœur.

Sans attendre, il établit la communication, mais aucune voix ne répondit après qu’elle se fut présentée. Seule une respiration profonde et calme se fit entendre. Sophie Ranve pâlit et raccrocha. Elle referma ses doigts sur son poignet autour du bracelet d’or, cadeau d’anniversaire de Clotilde qu’elle n’enlevait jamais. Le même appel. Une nouvelle fois. Six ans plus tard. Il produisait encore ce frisson entre ses omoplates, elle sentait sa peau se hérisser de colère. Elle glissa la main sous son col roulé, frotta son cou quelques secondes, puis s’empara à nouveau du combiné.

— Martinet, quel est le numéro qui s’est affiché pour l’appel que vous venez de me passer ?

Il lui dicta l’indicatif d’un portable qu’elle nota.

— Comme je vous l’ai déjà demandé, Martinet, vous ne me passez un appel qu’après avoir reçu mon accord. Vous attendez que je vous dise que je suis d’accord pour prendre cet appel et seulement si je suis d’accord, vous me mettez en communication ! Il faut que je le répète encore une fois ou bien que je vous le dise en anglais pour que vous le compreniez ?!

— Mais Madame, c’était votre sœur…

— Martinet, je n’ai pas de sœur !

Elle mit brusquement fin à la conversation et composa un nouveau numéro. Après avoir décliné son identité, elle fit part de sa demande, attendit quelques instants.

— C’est un portable prépayé, Madame. Aucun nom.

Sans surprise. Elle remercia et raccrocha. Contacter son collègue de Lyon serait nécessaire. « Ce soir, après un verre. » La pensée du verre l’effraya. Elle reprit son téléphone. Après avoir négocié avec une secrétaire, elle nota dans son agenda l’heure du rendez-vous qu’elle venait d’obtenir chez son médecin.

[3] Je reprends dans ce paragraphe, avec sa permission, les paroles de Yann Persoglio, lors de l’émission sur France Culture « Les pieds sur terre : La police, tu l’aimes ou tu la quittes » du 18/04/2019.

5 DANS L’OMBRE

Gyrophare tonitruant et pied au plancher, Jean-Philippe et Vanessa parvinrent sur le parking de l’hôtel de police trente-cinq minutes après l’appel de la lieutenante Bénédicte Landuri. Au même instant, le docteur Tapenser descendait de sa voiture en compagnie d’une femme, dont les formes girondes offraient un contraste saisissant avec la haute taille filiforme du médecin.

— Bénédicte m’a mis au courant, leur dit-il tout en leur serrant la main. Je vous présente Sylvie Portant, ma nouvelle assistante. Nous nous connaissons néanmoins depuis de nombreuses années.

Ils s’engouffrèrent dans l’escalier.

— Vous avez une mine magnifique, Vanessa, complimenta le médecin alors qu’ils parcouraient en hâte les couloirs. Ravi que ce séjour aux États-Unis vous ait réussi.

— Merci Bernard. Mais je ne suis pas sûre de conserver le bénéfice de ces vacances encore longtemps.

— Il semblerait en effet que nous nous trouvions face à une situation quelque peu épineuse, reprit Tapenser.

— Doux euphémisme, docteur, intervint Jean-Philippe.

— Tant que personne ne se retrouve sur ma table à l’IML[4], rien n’est perdu ! Nous voici arrivés, je vous préviens dès que nous en aurons terminé, conclut le médecin avant de toquer à la porte et de pénétrer dans la pièce avec son assistante.

Bénédicte sortit quelques instants après. Elle était visiblement bouleversée, mais sourit à Vanessa.

— Eh ben, on peut dire que ton retour tombe à pic ! dit-elle en lui serrant la main. Ravie de te revoir parmi nous. On va chez vous ?

— Oui, répondit Vanessa, je passe chercher les deux « M » et je vous rejoins.

La frange brune de Myriam cachait ses sourcils froncés devant ses écrans d’ordinateur, tandis que Mathieu soutenait son crâne noir presque rasé entre ses grandes mains pour lui éviter de sombrer définitivement dans la paperasse. Elle les salua brièvement et les entraîna à sa suite vers le bureau qu’elle occupait avec Jean-Philippe, son adjoint. En découvrant l’air soucieux de leur commandante, les deux « M » avaient tout de suite compris qu’une crise venait de surgir. Jean-Philippe avait prévu des sièges.

Lorsque la porte fut soigneusement refermée, tout le monde s’assit en face de Vanessa qui se tenait debout, appuyée contre son bureau. Elle retrouvait son équipe : Myriam et sa tenue éclairée par son éternelle touche de rouge, dont la longue silhouette fine paraissait encore amincie par la carrure athlétique de Mathieu, placé à ses côtés, vêtu d’un pull comme toujours trop serré aux emmanchures ; Bénédicte, la plus petite d’entre eux et la plus récemment arrivée dans le groupe, que sa pratique assidue du viet vo dao rendait redoutable ; son meilleur ami, Jean-Philippe, son capitaine et adjoint, dont le mètre quatre-vingt-dix-huit les dépassait tous. Du geste qui témoignait de sa tension, Vanessa entortilla ses longs cheveux en un chignon qu’elle fixa à l’aide d’un crayon avant de prendre la parole.

— Cela fait longtemps que nous travaillons ensemble et j’ai toute confiance en vous. Aussi je vais vous parler sans détour. Un événement grave a eu lieu, qui ne touche aucun d’entre nous, mais remet en cause l’intégrité d’un collègue, que tous nous connaissons et apprécions. Il est bien entendu que je ne couvrirai pas cette personne si elle a mal agi. Mais nous venons juste de découvrir le problème et il est hors de question que l’IGPN[5] fourre son sale nez dans cette affaire avant que j’aie compris le fin mot de toute l’histoire. Ce qui veut dire que nous allons enquêter dans l’ombre, sans en avoir reçu l’autorisation ni de nos supérieurs ni du procureur, en prenant chacun des risques pour notre carrière. Si et seulement si vous êtes d’accord. Bien évidemment, si certains d’entre vous préfèrent se retirer, je ne leur en voudrai absolument pas. Je leur demanderai juste de se tenir éloignés, de ne pas me mettre des bâtons dans les roues et d’oublier cette conversation.

Elle eut à peine le temps de reprendre sa respiration que les deux « M » s’exclamaient.

— Mais qu’est-ce qui se passe ? s’alarma Myriam.

— Tu nous inquiètes, là ! ajouta Mathieu. Comment on peut t’aider ?

Vanessa se tourna vers Jean-Philippe qui lui adressa un clin d’œil, puis vers Bénédicte qui opina de la tête.

— Merci à vous tous. Bén, on t’écoute.

Du dossier posé sur la table à côté d’elle, Bénédicte sortit un papier qu’elle brandit, faisant tinter ses éternels innombrables bracelets.

— J’ai recueilli ce matin la plainte pour viol de Sabine Vignon contre la commissaire Ranve.

Elle s’interrompit pour laisser aux deux « M » le temps d’intégrer la nouvelle, replaça une mèche échappée de sa queue de cheval derrière son oreille, tira brusquement chacune des manches de son pull écru sur ses poignets, entrechoquant ses bracelets qui tintèrent de nouveau.

— Je l’ai consignée sur papier uniquement, bien entendu, reprit-elle au bout de quelques instants.

— Bon réflexe, approuva Myriam, la responsable informatique du groupe.

— Alors ça ! s’exclama Mathieu en frottant d’une main ses courts cheveux crépus. Je ne savais pas que la commissaire était homo. Vous le…

— Moi non plus, je savais pas, le coupa sèchement Bénédicte en le foudroyant du regard. Mais on s’en fout là, tu crois pas ? Y’a peut-être plus important que de s’interroger sur qui était ou pas informé des préférences sexuelles de notre commissaire, non ?!

Mathieu se tenait coi, interdit par la violence du ton de sa partenaire. Ils travaillaient en binôme depuis quatre ans et se connaissaient bien. Bénédicte était visiblement déstabilisée. Il la fixa d’un regard étonné auquel elle répondit en levant les deux mains en signe d’apaisement.

— C’est qui cette fille ? demanda Myriam.

— Sabine Vignon, trente-six ans, célibataire, résidant à Meaux, vingt-cinq rue Louis Braille, secrétaire dans un cabinet d’architecte meldois, quai Sadi Carnot. Casier judiciaire vierge.

— Où et quand a eu lieu le supposé viol ? s’enquit Mathieu.

— Dans la nuit du cinq au six décembre. Sabine Vignon ignore l’heure exacte, elle sait juste qu’elle a rencontré Sophie Ranve au Marnie’s Pub à Meaux le samedi soir, qu’elles ont bu plusieurs cocktails, puis qu’elle s’est réveillée sur la banquette arrière de sa propre voiture garée rue de la Crèche vers six heures le dimanche matin. Son chemisier était entièrement déboutonné, sa poitrine était dénudée, son pantalon et sa culotte descendus sur les chevilles.

Bénédicte présenta une deuxième feuille.

— Sabine Vignon a enregistré sur son téléphone une conversation entre elle et Ranve qui ne laisse aucun doute quant à la teneur érotique des propos. Je l’ai retranscrite.

— Comment se fait-il qu’elle ait pensé à enregistrer ? demanda Vanessa.

— Elle affirme qu’elle le fait toujours afin de garder un souvenir de ses amours éphémères. Elle est inscrite sur un site de rencontres depuis quelques mois. J’ai vu ses contacts sur son téléphone. J’ai tout noté, elle n’en a pas beaucoup.

— Cela ne prouve pas qu’il y a eu viol, dit Mathieu.

— Deuxième complication, continua Bénédicte en montrant plusieurs imprimés. J’ai ici l’attestation du gynécologue hospitalier, qu’elle a consulté en urgence quelques heures plus tard, confirmant qu’elle venait d’avoir des relations sexuelles qui ont traumatisé ses organes génitaux. Et elle a demandé à ce médecin de pratiquer des prélèvements et de les conserver en vue d’analyses futures.

— Excusez-moi de revenir sur le sujet, intervint Mathieu, mais comment une femme peut-elle traumatiser l’organe génital d’une autre femme pendant une relation sexuelle ? Ma question est peut-être idiote, mais…

— Ce n’est pas idiot du tout, Mathieu, répondit Vanessa, il va falloir le déterminer.

— L’agresseur a pu utiliser un godemiché ou n’importe quel autre objet pouvant permettre une pénétration, continua Jean-Philippe.

— Putain, c’est glauque ! souffla Bénédicte en prenant sa tête dans ses mains. Comment imaginer la commissaire… Je suis désolée, mais là, vraiment…

— Tu comprends pourquoi je veux essayer d’éclaircir tout ça avant l’IGPN, insista Vanessa. Tu pourras tenir le coup ?

— Oui et oui, répondit Bénédicte, c’est juste que je ne peux pas croire que Ranve ait été capable d’un tel acte.

Le silence qui suivit témoignait du trouble de l’équipe.

— Comment elle explique son amnésie ? questionna Myriam après quelques instants.

— Troisième rebondissement, répliqua Bénédicte en présentant un dernier papier, cette dame a aussi demandé des analyses en urgence, analyses qui prouvent qu’elle a ingéré du GHB, la drogue du violeur.

— Sabine Vignon semble s’être étrangement bien préparée à prouver ses affirmations, remarqua Jean-Philippe. Elle ne montre pas du tout les réactions habituelles d’une personne venant de subir un viol.

Jean-Philippe avait exercé comme psychiatre en milieu hospitalier, avant que le suicide de l’un de ses patients lui fasse réaliser à quel point ce milieu ne lui convenait pas. Son quotient intellectuel élevé lui avait permis de réussir plusieurs concours, il avait choisi de rejoindre l’école des officiers de police, puis de travailler avec Vanessa dont il était l’ami depuis le lycée. Ses compétences et la finesse de ses analyses avaient souvent aidé aux enquêtes qu’ils menaient ensemble depuis une douzaine d’années.

— Je ne voudrais pas laisser penser que j’enquête à charge, reprit-il, mais toutes ces consultations et analyses réalisées presque aussitôt… de la propre initiative de la victime… Tout cela me semble suspect.

— Elle m’a dit qu’elle avait déjà porté plainte pour viol, expliqua Bénédicte, il y a douze ans de cela. Le policier ne l’a pas prise au sérieux. Elle s’est juré qu’elle ne subirait plus jamais une telle humiliation. Elle a voulu se préparer au pire.

— Ce qui peut tout à fait se comprendre, remarqua Vanessa. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-elle venue porter plainte dans le commissariat où travaille sa violeuse ?

— Ranve lui a dit qu’elle était comptable.

— Ça te semble crédible ?

— Je ne sais pas quoi en penser, répondit Bénédicte. Elle était complètement désemparée quand je l’ai trouvée dans le hall. Elle était frigorifiée, elle arrivait à pied depuis la gare. Dans mon bureau, elle n’a pas arrêté de pleurer. Chaque fois qu’elle parvenait à énoncer un fait, je lui faisais reformuler. Elle ne semblait pas avoir préparé son discours mais ses mots étaient toujours identiques, même si ses phrases étaient hachées, décousues. Elle donnait vraiment l’impression d’être bouleversée. Il faut que tu ailles l’interroger avec Jean-Philippe.

— Nous irons tout de suite après, dit Vanessa.

— Excusez-moi encore, reprit Mathieu, mais est-ce qu’on va devoir inspecter les alentours du lieu où s’est réveillé Vignon ? Parce que, à part un godemiché, on ne sait pas trop ce qu’il faut chercher…

Ce fut Myriam qui gloussa la première, suivie de très près par le reste du groupe. La tension était trop grande, ils mirent plusieurs minutes à se calmer.

— Y’a du café ? demanda Vanessa en s’essuyant les yeux. Je crois qu’une pause est nécessaire.

— J’y vais, répondirent Mathieu et Bénédicte en chœur.

Vanessa sortit faire quelques pas dans le couloir pendant que Myriam se rapprochait de Jean-Philippe. Il la prit dans ses bras, embrassa le dessus de sa tête, inclina son visage pour enfouir son nez dans son cou, juste au-dessus de son col roulé. L’odeur de sa peau parfumée le ravissait toujours autant.

— Comment on va la tirer de là ? demanda-t-elle dans un soupir.

— Ça… murmura-t-il d’une voix étouffée.

— Je suis dans tes bras alors qu’on est sur notre lieu de travail.

— Je vois, chuchota-t-il en resserrant son étreinte.

— Mais aujourd’hui on a le droit.

— Je crois, oui.

Le docteur Tapenser toqua à la porte et entra. Son visage s’éclaira d’un sourire à la vue du couple enlacé.

— Un peu de douceur dans ce monde de brutes. Quel spectacle pourrait être plus rafraîchissant ?

Il s’approcha de Myriam qui s’était tournée vers lui, saisit sa main et la serra délicatement.

— Vous allez bien, Myriam ? J’imagine que les événements vous perturbent, vous aussi. Je ne m’attendais pas à une telle histoire.

Il posa sa mallette, s’assit sur une chaise, puis croisa ses longues jambes maigres.

— Mon assistante est restée auprès de Sabine Vignon.

Mathieu et Bénédicte réapparaissaient avec tasses et cafetière, suivis peu après de Vanessa. Lorsque tous eurent un mug fumant en main, Myriam prit place derrière l’ordinateur de Jean-Philippe et commença à saisir le rapport que le médecin entamait.

— La patiente ne présente plus aucun signe d’agression sexuelle. Si traumatismes de l’appareil génital il y a eu, ils se sont maintenant résorbés. Ils ne pouvaient donc pas être aussi importants que la patiente l’a déclaré tout à l’heure à la lieutenante Landuri. S’ils ont existé. Je ne voudrais pas mettre la parole d’un confrère en doute, mais le laps de temps de vingt-quatre heures entre la consultation de dimanche et celle d’aujourd’hui lundi est très court pour permettre la guérison de tels symptômes. Les traces que le gynécologue a constatées n’étaient donc certainement pas suffisantes pour parler de traumatismes. J’ai malheureusement eu à examiner des appareils génitaux traumatisés, je peux vous affirmer qu’ils ne peuvent pas guérir en vingt-quatre heures. Et un rapport sexuel consenti peut laisser bien plus de séquelles suivant les pratiques choisies que ce que j’ai pu observer tout à l’heure. J’ai effectué des prélèvements à remettre au laboratoire. Nous pourrons comparer avec ceux du médecin et au moins savoir s’ils viennent bien de la même personne. Les traces de GHB apparaîtront peut-être dans les analyses, mais cette drogue est éliminée rapidement par l’organisme. Je n’ai pas observé de marque de violence sur le corps, ni rougeur suspecte ni hématome. Mais une personne qui a ingéré du GHB est docile, cela ne prouve donc rien. Cependant, la tension est peu élevée et le pouls…

[4] Institut Médico-Légal

[5] Inspection Générale de la Police Nationale